中国人民的抗日战争和民族解放,曾得到过许多国际友人的同情、支持和帮助,他们中许多人以新闻记者的敏感笔触,真实公正地记录了中国发生的事件,传播正义的声音,为人类进步事业做出了积极贡献。有的人甚至冒着生命危险,用实际行动支援中国人民的革命事业。新西兰人詹姆斯·门罗·贝特兰是其中有代表性的一位。

一、 报道西安事变

詹姆斯·门罗·贝特兰(1910----1993),1910年8月11日出生于新西兰奥克兰市一个牧师家庭。1932年获得新西兰大学奥克兰学院硕士学位,1935年毕业于英国牛津大学后,获罗兹奖学金赞助,于1936年1月来到中国北平的燕京大学进修中文和研究远东政治,并兼任英国《每日先驱报》、《泰晤士报》等多家报社的驻华特约记者。

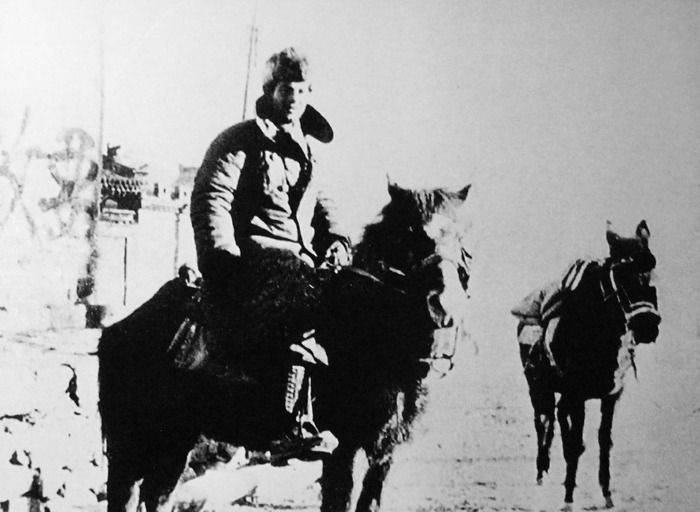

贝特兰在晋察冀抗日根据地采访途中

西安事变爆发后,国民党南京政府立即对西安进行了全面封锁,并调兵遣将,抢占西安东部屏障潼关,兵锋直达陕西渭南的华县一带。一时间,西北上空战云密布,交通为之隔绝,电信因此中断,全国舆论一片斥责张学良、杨虎城“劫持领袖”、“叛乱”,要求对其“讨伐”的声音。事变的真实情况无法达于外界,这让张学良、杨虎城等非常焦虑。

为了突破新闻封锁,张学良让因当年10月在王曲军官训练团大骂蒋介石“攘外必先安内”政策而遭到通缉,被秘密转移到北平躲避的东北军少壮派领袖之一的苗剑秋,找到埃德加·斯诺,请他到西安报道事变真相。而斯诺因为才从陕北密访回来,正在写作《西行漫记》整理大量采访材料,无暇脱身旁顾,便推荐贝特兰作为他的代表,前往并保护苗剑秋回西安。他们于12月16日晚从北平出发,历经11天的旅途磨难,其中包括在晋陕交界的禹门口偷渡未成,被晋军守河部队在禹庙软禁了3天,几经疏通方被放行,最终于12月27日抵达西安。此时蒋介石已经于一天前在张学良的陪同下离陕。

在充满惊险和曲折的旅途中,曾是张学良心腹爱将的苗剑秋给贝特兰讲了张学良和东北军的全部故事,使他对导致发生西安事变的前因有了清晰的认识;而到达西安后的当晚,不顾旅途劳顿,贝特兰与直接参与事变策划和实施捉蒋行动的另外两位东北军少壮派领袖----张学良身边的少校参谋应德田和卫队第二营营长孙铭九进行了彻夜竟谈,则使他了解了事变的发生经过直到现在的发展情况。进而认识到:这是一场可能会席卷全中国的伟大民族运动。我们原以为,随着蒋介石的释放,一切都结束了,而现在看来这种见解是多么的错误!这场运动必将继续下去。他由此开始了在西安长达44天对事变的考察和采访。

来西安后的第二天,贝特兰与他在下榻的西京招待所新结识的美国记者史沫特莱一道,由孙铭九、应德田、苗剑秋等引导,实地考察了临潼骊山事变发生时的各个现场。回到西安后,在王炳南的安排下,他和史沫特莱采访了杨虎城将军。杨虎城首先给他们介绍了西安事变的目的和意义。在谈到西安事变和当年六、七月由陈济棠、李宗仁、白崇禧等人发动的“西南事变”有何不同时,杨虎城答道:“我们不能用权威的口吻代表西南说话,对于任何真正的抗日运动,我们理所当然地给与最大程度的同情。但西南运动的纲领不明确——它并没有阐明如何实现其运动的目的。我们的纲领则很完善,它集中体现在张少帅宣布的八项基本原则中,这八项原则中的部分内容,现在已经得到了实行。”杨虎城进而对实行抗日统一阵线作了解释:“抵抗日本帝国主义已经成为团结中国人民的一种信念。我们的看法是,面对如此严重的民族危机,一切党派利益都必须退居其后,都必须在抗日的旗帜下联合起来,结成抗击日本帝国主义的全国阵线。这不仅是一句口号,目前在中国它完全可以实现。”对于中国是否如很多人所说的那样因为国力太弱,只有在拥有较为强大的空军和装备较精良的国家军队后,才能谈得上抗日的说法,杨虎城用“心理学”的方法作答,令贝特兰连连称奇,敬佩不已:“谁能够用抽象的理论回答这个问题呢?中国的力量不在于有多少新式飞机或坦克——这些东西日本和中国都有,但日本总会有更多。我们的真正力量在于我们懂得必须打日本的道理。这不是一个单纯的物质力量问题,而是要面对‘不得不打’,必须打的局势。一旦我们心中存有这种必须战斗的信念,我们就能够打下去。”在谈到释放蒋介石问题时,杨虎城指出:“长期以来,蒋委员长对中国人民反对日本帝国主义侵略的要求和抗日情绪基本没有什么认识,因为它总爱跟“亲日派”接近。我们利用他在西安这个机会,和他系统地讨论了这个问题,最终使他接受了我们改变国策的主要原则。因此我们理所当然地释放了他。”

在采访的最后,杨虎城最后告诉他们:“你们需要记住的是,这次西安的‘事变’并非出于偶然,也不仅仅是两个将军的行动。它是全西北军队将士的坚定不移的要求,是广大民众长期的愿望。我们的这次行动,没有夹杂任何个人仇恨。我们只想要结束内战,进行抗日战争。我们没有说过一句反对蒋介石将军的话,最大愿望是能够与他并肩共同抗击敌人。我们的要求十分简单,这就是,‘对内和平,对外誓死抵抗侵略者!’”

西安如火如荼的群众运动令贝特兰深受感染,他积极参加了到西安后的许多群众集会,发表演说,采访各界人士,表达自己对西安事变和群众救亡运动的理解和支持,并接受了西安各媒体对他的采访。当他在燕京大学的宿友,已经担任西安《解放日报》总编辑并负责西安对外宣传工作的张兆麟邀请他参加西安广播电台的英语广播时,他立刻答应下来。他针对外媒对西安事变的不实报道,结合自己在西安的亲身经历和所见所闻,采用英国国际广播电台BBC的新闻传播方式采写和播发稿件,很快引起了各方关注。南京政府的发言人竟对外宣布说:“西安电台现在的播音员是一个俄国的布尔什维克!”,英美使团也开始对这一事件进行调查。一位过去在北平认识贝特兰的英国传教士得知情况后,曾到宾馆当面斥责他:“你的播音是在西安外国人的耻辱”。贝特兰据理反驳道:我只不过报道了我亲眼所见到的事实,其中包括共产党宣布的不损害外国人和传教士利益的政策。这难道不是大家都需要关心的吗?这位传教士后来把情况报告给了英国使馆。因担心南京政府施压,英国大使馆给他发来电报,命令他停止帮助“叛乱分子”,不要作出那些“令人不愉快的举动”。在此情况下,经过周密安排,由德国柏林大学哲学博士、王炳南的夫人王安娜,接替了他的播音工作。但贝特兰依然用容易为西方人接受的方式为电台编写稿件,直到西安事变结束。英国档案馆长期保留着英国驻华使馆对贝特兰当时播音的评论:“这位男性播音员显然是一位俄国人,因为采取莫斯科英语新闻节目风格,模仿英国广播公司海外节目的口音。”

贝特兰对西安事变的最大贡献,是他把在西安的所见所闻结合自己的考察研究,以最快的速度记述下来,这就是1937年由英国麦克米兰公司出版的长篇报告文学----《中国的危(Crisis in China)》。其美国版于次年出版,书名改为《中国的第一幕----西安事变密闻(First Act in China The Story of the Sina Mutiny)》。该书是最早也是唯一由外国人公正客观全面讲述和评介西安事变的专著。在这部扉页上印着“向东北义勇军致敬”的书中,贝特兰从维护国际和平的视点出发,不仅把西安事变看作是内战分裂的中国走向全民团结抗战的转折点,也看作是远东历史发展的一个转折点:“张学良带着义无反顾,蔑视一切神情高擎的造反旗帜,就是一面民族防御、民主团结的旗帜。蒋介石所面临的选择,就是要内战,还是要国内和平;是投降日本帝国主义,还是要继续进行民族革命的斗争”。“这种选择对中国人民的未来至关重要----从1936年12月到1937年7月,这是一个多么短暂的时期。现在,他已经成为中国能够存在的一个基本条件。从这一点看,西安事变也必定成为远东国家关系发展史的一个转折点”。“今天,日本的眼前目标可能是华北,明天就是华南和菲律宾。在如今这个动荡不安的岁月里的最大不幸,就是人们不得不花费如此漫长的时间弄明白这样一个浅显的道理:和平是不可分割的。对中国独立的威胁就是对所有与太平洋相关国家的挑战。它作为法西斯主义侵略攻势的一部分,也是对世界和平的公然挑衅。”

二、 投身支持中国抗日战争

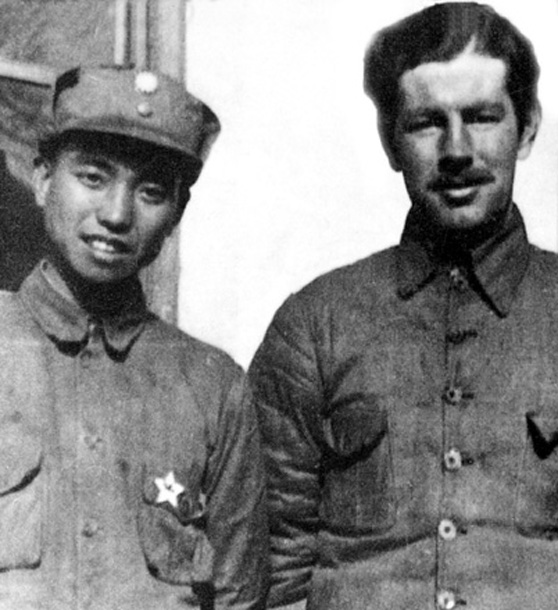

完成有关西安事变的书写作后,贝特兰于1937年5月前往日本进行考察,于“七·七事变”爆发后立刻返回了北平。北平陷落前,他与埃德加·斯诺护送在北平西山医院治疗肺结核病、化名“李知凡太太”的邓颖超和几名中共干部,乘火车到天津后乘轮船到烟台,然后由爱泼斯坦继续护送回到陕北。此后不久,应毛泽东邀请,贝特兰作为第一位来自英联邦国家的新闻记者,于9月底来到延安。在一个多月的时间,他对毛泽东进行过多次专访,“毛选”第二卷中有《和英国记者贝特兰的谈话》。他在英国《每日先驱报》等报纸发表的采访毛泽东和延安各党政军机关、抗日军政大学、军队和李德、张国焘等人的系列报道,对英美等国在抗战初期更全面了解中国共产党在抗战中的政治、军事等政策和策略,发挥了积极作用。而后,他东渡黄河,在晋察冀抗日根据地的晋南、晋北等地考察了3个多月,采访了周恩来和朱德、彭德怀、贺龙、萧克、左权等著名将领,写了重点记述八路军战地生活剪影和许多战斗场景的《华北前线(North China Frent)》一书,于1939年在英国和美国出版(美国版为《不可征服的人----在华北战斗农民中间一年多的惊险旅(Unconqerd:Journal of a Year’s Adventurs among the Fighting Peasents of North China)。

萧克与贝特兰

1938年2月,贝特兰来到武汉,见证了中日空军的武汉大战,并把自己的全套旅行衣物,送给了即将前往华北的白求恩大夫。现在人们看到的白求恩照片中的装束,很多是贝特兰赠送的。在与周恩来会面后,他手持周恩来的亲笔信来到香港,见到了他仰慕已久的宋庆龄,向他报告了八路军急需医药等援助的情况,并参加了“保卫中国同盟”的筹办。然后作为宋庆龄和“保盟”的特使,他到美国和英国和菲律宾为中国抗战募集了大量医药等援助。为了将这些物资尽可能送给最急需的八路军,他将在越南河内接受的30辆卡车、600多箱的医药和15000加仑汽油等物资,辗转万里克服无数凶险,亲自押运送交给了西安的八路军办事处。这批物资支持在延安建立了好几个“和平医院”。返回香港后,他继续为“保盟”办会刊,担任负责对外宣传的秘书,并短期任英国驻华使馆的救济与新闻参赞,负责把英国援华物资从仰光沿滇缅公路运入中国。日军入侵香港时,他第一时间把情况报告了宋庆龄,并协助她和宋霭龄等及时离港,然后扛着机枪参加了保卫香港的战斗,在赤柱曾“至少射杀了一名日军军官”。战争失败被俘后,他在香港和日本东京的大森战俘营中个各关押了两年左右,身心蒙受极大摧残。他亲眼目睹了东京遭到美国飞机报复性持续大轰炸后的惨状,认为这是对日本飞机轰炸中国无数城市和平民的“报应”,“还加上了利息”,见证了日本的最后失败和盟军对他们的解救。后来他把在华经历包括在战俘营所受的磨难,写进了《战争阴影:一个新西兰人在远东 1936—1946》一书中。1947年当蒋介石发动全面内战时,他曾公开预言:中国共产党必然会打败国民党。因为“中国共产党的基础在农民中间,它的军事和政治领袖都可以压倒蒋介石;蒋介石的军队会像日本军队一样,成为军火运输队”。这是多么高瞻远瞩的预见。

三、 新中国的老朋友。

贝特兰是靠英国罗兹奖学金到中国学习中文和研究远东政治的,原定计划只有一年。由于采访西安事变写了《中国的危机》,又延续了一年。他的热爱和平,反对法西斯主义和主张社会民主公平公正的理念,与中国共产党的抗战理念高度契合。随着他到西安、延安和晋察冀抗日根据地考察和采访的不断深入,结识更多的共产党人和高层领袖,以及对中国社会更深刻的研究和认识,他成为中国共产党抗日民族统一战线的坚定支持者,将其视之为中国未来的希望。因此,他竭尽可能甘冒风险,宣传抗日统一战线,为八路军等敌后武装募集、输送最急缺的物资。他是抗战时期中国共产党和中国人民共患难的朋友。

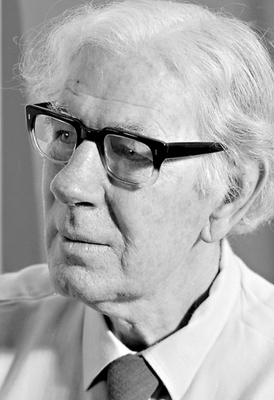

晚年贝特兰.

新中国成立后,尽管新西兰与中国直至1972年才建交,但贝特兰早在1950年就发起成立了新西兰中国友好协会,并是协会的长期赞助者。他于1956、1957、1982和1986年4度访华,拜访和会见了已成为党和国家、军队领导人的毛泽东、周恩来、朱德、宋庆龄、贺龙、彭德怀等和在国家重要岗位任职的黄华、廖承志、陈翰伯等许许多多抗战时期老朋友,把盏言欢,共叙友情,感到无比高兴。他先后出版发表了《重返中国(Return To China)》、《今日中国的年轻旅者(The Young Traveller in China Today)》等著作和大量文章,忠实记录和报道了新中国不同时期的发展变化。1993年8月24日,贝特兰逝世,享年83岁。

(作者单位:陕西广电网络传媒集团)