中国共产党领导的敌后抗日根据地的建立和扩大,使陕甘宁边区在中国抗战中的地位和作用迅速增强,成为全民族抗战胜利的希望所在。边区以人民抗战的政治指导和指挥中心,八路军、新四军和其他人民抗日武装的战略总后方,党的各项政策的实验区和首席模范根据地的历史地位,成为全国抗战时期的中枢。陕甘宁边区创造性的实践和令人瞩目的成就雄辩地证明:这里是坚持全民族抗战和持久抗战、夺取全国抗战胜利的中流砥柱。

抗战时期陕甘宁边区的露天课堂

陕甘宁边区是全民族抗战的稳固后方和策源地

陕甘宁边区位于黄土高原中北部,横跨陕西、甘肃、宁夏三省,北起长城,从陕西府谷跨越安边、靖边、定边到宁夏盐池,和鄂尔多斯沙漠相连;南迄陕西宜川、富县、淳化、旬邑,伸展到渭北台塬地带;西至宁夏豫旺、固原,紧接甘宁高原和六盘山麓;东到陕西黄河沿岸的绥德、米脂、佳县、吴堡,与山西相望。

全国抗战时期,陕甘宁边区是绾毂华北与西北的战略支点,是侵华日军的主要进攻方向。1938年3月,日军占领太原后继续西犯,先后侵占黄河东岸的临汾、离石、柳林、中阳、石楼、碛口一线,边区北自神木、府谷,南至宜川的千里防线暴露在日军炮火之下。1938年4月,占领内蒙的日军和伪蒙军李守信部从伊克昭盟长驱直入猛攻东胜,企图向神府地区进犯。日军的侵扰,使边区时时处于其直接进攻的威胁之下。

抗战期间,日军先后78次大规模进攻八路军河防阵地。1938年3月至1943年12月间,日军对吴堡县宋家川、旧城、冯家岔、李家沟,佳县之螅蜊峪、城内、大会坪、大头峪,绥德县城和石岔,清涧县城及延长、延川、固临、神木、府谷沿河村镇的轰炸和炮击达65次以上,仅吴堡、佳县、绥德、清涧四个县民众被炸死者就达182人,炸伤542人。日军还出动飞机393架次,25次轰炸边区首府延安,炸死居民528人,炸伤767人,炸毁公房2570间,民房7940间,炸死牲畜974头。始建于北宋的延安古城垣多半被炸,损失难以估计。

面对日军的野蛮进攻和狂轰滥炸,陕甘宁边区军民不为所惧,一次次粉碎了侵略者长驱直入占领中国大后方的企图。

1937年7月14日,中共中央革命军事委员会命令红军以军为单位改组为国民革命军,待命抗日。8月1日,中共中央组织部和红军总政治部分别作出决定,强调红军改编后必须坚持共产党在部队中的绝对领导。8月6日,前敌总指挥部命令红军集中于陕西三原、富平、泾阳地区,进行改编和开赴华北抗日前线的准备工作。8月22日至25日,中共中央在洛川县冯家村召开政治局扩大会议,确定红军在敌人后方放手发动独立自主的山地游击战,使游击战争担负起配合正面战场、开辟敌后战场、建立敌后抗日根据地的战略任务。8月22日,在洛川会议召开当天,国民政府军事委员会正式宣布,红军主力改编为国民革命军第八路军(简称八路军),朱德为总指挥,彭德怀为副总指挥,下辖三个师,每师1.5万人;同日,第115师由陕西三原地区誓师东征。8月25日,中共中央革命军事委员会发布命令,宣布中国工农红军改编为国民革命军第八路军,以原来的三个方面军为基础改编成八路军115师、120师、129师,林彪、贺龙、刘伯承分别任师长。当日,朱德、彭德怀等高级将领发表通电,宣布就职,并宣告部队整编完毕,即将东渡黄河、开赴抗战最前线。

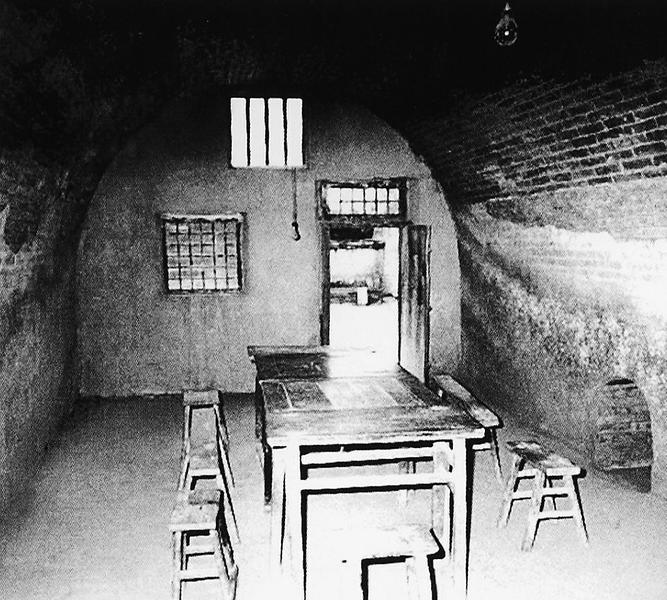

洛川会议会场旧址

在八路军开赴前线抗日的过程中,1937年10月,国共两党在南京达成协议,将留在南方八省边界地区的红军和游击队改编为国民革命军新编陆军第四军。

八路军、新四军在敌后开展游击战争,牵制了大批日军,结束了其在正面战场大规模推进的局面,对促进抗日战争由战略防御阶段转入战略相持阶段起到了重大作用。

毛泽东思想是团结凝聚全民族抗战的精神源泉

遵义会议确立的以毛泽东为代表的中共领袖群体,十分善于总结经验和集中全党智慧,敢于打破条条框框,根据中国的实际情况走自己的路。

中共中央到达陕北后,以“西北抗日大联合”促成了全国抗日大联合,打开了中国革命事业的新局面。在全民族抗战中,中国共产党领导的人民武装始终处于核心和骨干地位;同时,在陕甘宁边区相对稳定的环境里,在边区独立和局部执政的实践中,为指导全民族抗战和新民主主义革命,毛泽东和他的战友们撰写了大量论著,使新民主主义革命、武装斗争、统一战线、党的建设等方面的理论和政策日臻完善,使毛泽东思想更趋成熟。

在毛泽东思想指导下,中国共产党制定了一系列符合中国实际情况,代表全国人民利益,得到广大人民群众(包括大后方、沦陷区人民)理解、拥护和支持的方针政策,它们实际上成为了全国抗战的政治指导。1937年11月8日、9日,毛泽东连续致电周恩来、朱德、彭德怀,指导八路军总部制定了“以控制一部为袭击队,大部尽量分散于各要地,组织民众武装为第一要义”的游击战行动纲领。之后,又指挥八路军各部按照游击战的需要,将正规军变为游击军,广泛开展独立自主的山地游击战。之后,在不到一年的时间里,晋察冀、晋西北、晋冀豫、晋西南等4块抗日根据地先后创建。

随着日军作战重心的南移,华北后方战略空隙加大,中共中央和毛泽东适时指挥八路军开赴河北、山东平原地区开展游击战争。同时,指挥新四军各部迅速完成整训,进入长江南北敌后地区开展游击战争。八路军、新四军和其他人民武装深入敌后,发动群众,武装群众,开辟敌后战场,开展游击战争,建立抗日根据地,予敌以沉重打击,迫使敌军不得不将大部分兵力投入到这个战场。从1938年10月至1940年底,华北、华中、华南的人民武装部队发展到50万人。

1938年5月,毛泽东发表《论持久战》,剖析中国经过持久抗战夺取最后胜利的客观依据,明确指出抗战将经过战略防御、战略相持、战略反攻三个阶段,相持阶段将是整个战争形势转变的枢纽,强调争取抗战胜利的惟一出路是充分动员和依靠群众,实行人民战争。白崇禧对此深为赞赏,认为是克敌制胜之道,就转告了蒋介石。蒋介石也十分赞赏。《论持久战》不仅对共产党及其领导的军队有直接的指导作用,对国民党持久战方针的形成,也起了重要的推动作用。

1938年3月,中共中央作出了《关于大量发展党员的决议》,指出“大量的、十百倍的发展党员,成为党目前迫切与严重的任务。”此后,各地方和八路军、新四军中的党组织和党员队伍获得了空前大发展,共产党员数量从1938年底的4万多人发展到了1940年的80余万人,党成为了具有广泛群众基础的全国性大党。党面临的新形势新任务,迫切要求党不断加强自身建设,以保持其广泛性、群众性、先进性和纯洁性。而陕甘宁边区相对稳定的环境,为中国共产党加强自身建设提供了良好条件。以毛泽东为核心的中央领导集体吸取历史经验教训,从1942年春开始,在全党范围内开展了一场反对主观主义、宗派主义、党八股的整风运动。经过整风,全党达到了空前的巩固和团结,以毛泽东、朱德、刘少奇、周恩来、任弼时等五人组成的中央领导集体基本形成。

陕甘宁边区保卫河防的军民在修筑工事

那时的延安,上自总司令下至伙夫,大家都是吃小米、住窑洞、穿布衣,待遇没有什么不同。物质生活虽然艰苦,却激励、吸引着千千万万的热血青年冒着生命危险、冲破层层封锁投奔延安。1940年5月31日至6月8日,陈嘉庚带团来延安考察。毛泽东用自己种的蔬菜招待他,饭菜很是简单,只有一味炖鸡汤算是“重菜”。毛泽东笑着对陈嘉庚说:“我没有钱买鸡,这只鸡是邻居老大娘知道我有远客,送给我的。”陈嘉庚想起在重庆蒋介石花800银元宴请自己的情形,便意味深长地说:“得天下者,共产党也!”陈嘉庚说,这次访问延安,他真正看到了中共方面坚持国共团结、坚持抗战到底的坚定立场和诚恳态度;真正感受到了延安党政军民艰苦奋斗的精神和良好的社会风气。

在毛泽东思想指引下,陕甘宁边区形成了以坚定正确的政治方向,解放思想、实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神为核心内容的延安精神。毛泽东思想和延安精神,是团结凝聚全民族抗战的精神源泉。

陕甘宁边区是民主建设的典范和新中国社会的雏形

1937年2月,中共中央致电国民党五届三中全会,提出要把陕甘宁边区创造为全国民主模范区。边区政权由参议会、政府和法院三部分组成,分边区、县、乡三级。在边区和县之间,设置行政督察专员公署;县和乡之间,设置区公署。边区各级政权机关,都由民主选举产生。1940年3月,中共中央颁布了《抗日根据地的政权问题》,第一次提出了“三三制”的政权原则。为取得经验,先在绥德、陇东两个分区试行。1940年12月,全边区贯彻“三三制”政策,实行第二次普选。1941年1月,边区中央局发出了《关于实行“三三制”的选举运动给各级党委的指示》;2月,边区政府颁布了《陕甘宁边区各级选举委员会组织章程》,同时成立了边区选举委员会;3月,边区各乡(市)参议员的选举陆续开始;7月,全边区31个县80%的选民参加的乡(市)参议员选举结束,共选出2.946万名乡(市)参议员。之后,县、边区的选举依次开始。在选举边区参议会的过程中,边区中央局向边区人民提出了《陕甘宁边区施政纲领》。纲领的基本精神是“团结、抗战、救中国”,明确规定“三三制”的政权组建原则。“三三制”不仅实行于参议会,而且实行于政府。“三三制”的实行,使边区新民主主义政权建设发展到了一个新阶段,为其他地区树立了建设民主政治的良好榜样。

为团结更多民众参加抗日,党及时调整土地政策,停止实行没收和重新分配土地的政策,并实施了“减租减息”。为全面贯彻减租减息,中共中央西北局于1942年10月发布了《关于彻底实行减租的指示》和《关于减租实施的补充办法》。1943年2月,边区政府公布了《陕甘宁边区土地租佃条例草案》,规定减租率不得低于二五。9月,边区政府公布了《陕甘宁边区土地登记试行办法》及《陕甘宁边区土地典当纠纷处理原则及旧债纠纷处理原则》。10月1日,中共中央政治局在总结一年来减租减息工作的基础上,发出《开展根据地的减租、生产和拥政爱民运动》指示。10月10日,西北中央局发布了《关于进一步彻底实行减租斗争的决定》,强调在未实行减租或减租不彻底的地方,党应加强发动、组织、领导农民群众的减租运动。减租减息运动减轻了农民的地租负担,使农民逐渐摆脱贫困上升为中农或富农,改变了农村经济格局。

由于日伪军的疯狂进攻和国民党顽固势力的封锁,解放区的财政经济发生了极大困难,粮食、油盐、被服、药品、经费都很缺乏。中共中央认为,克服困难,必须自力更生、生产自救。1940年12月3日,中共陕甘宁边区中央局在延安召开了生产动员大会,大生产运动首先在陕甘宁边区展开。1941和1942两年中,军队和机关学校通过自己动手解决了大部分所需,边区部队基本实现了生产自给,创造了“当兵不脱产”的中外奇迹。由于军队、机关、学校的生产自给,群众的公粮负担逐年减少。1941年,边区农民所交公粮占总收获量的13.85%,1942年降为11.14%,1943年再降为10.16%。经过大生产,边区的耕地面积扩大到1338万亩,粮食总产量达184万石。植棉面积扩大了10倍,产棉花173万斤;产盐60万驮;合作社255处;公营工厂百余家,各种用品基本自给;纺织妇女13.76万人,1943年1月至9月产布1.584万大匹,比1940年增长近5倍,棉布自给率达73%。党、政、军、民、学开支总数的64%实现了自给。1944年,机关、部队、学校生产细粮10万石,全边区增产细粮20余万石,连同过去的结余,边区积存粮食70万石以上,实现了“耕三余一”的目标;植棉30万亩,收棉花300万斤,可织布150万匹。大生产运动使边区的工业从无到有、由少到多,先后建起纺织、被服、陶瓷、玻璃、肥皂、石油、化工、机器制造和兵工等大小工厂120多个,职工1.2万人。工农业生产的发展还促进了商业的繁荣。

在促进经济发展的同时,针对边区社会中存在的混乱、愚昧、落后等状况,陕甘宁边区政府还进行了大规模的社会改造和重组,铲除匪患、毒品,扫除封建迷信,打破包办买卖婚姻、妇女缠足等陋习,对神汉、牙婆等“二流子”进行改造,救治和安置移难民,倡导互助合作,开展社会优抚活动,制定法规并严格依法处理民间纠纷,建立了边区民众间的新型社会关系。还通过办教育、新秧歌运动等提高民智,使边区的精神面貌和社会风气得到很大改善。毛泽东曾这样评价延安的社会风气:“这里一没有贪官污吏,二没有土豪劣绅,三没有赌博,四没有娼妓,五没有小老婆,六没有叫化子,七没有结党营私,八没有萎靡不振,九没有人吃磨擦饭,十没有人发国难财。”

正因为陕甘宁边区具备了上述鲜明的特点,当时的国内外进步人士曾把延安和陕甘宁边区誉为“西北的红星”、“中国的希望”、局部执政的“示范区”和“新中国的试管”,等等。毛泽东则把陕甘宁边区和以它为样板创建的各抗日民主根据地,称之为“民主中国的模型”。

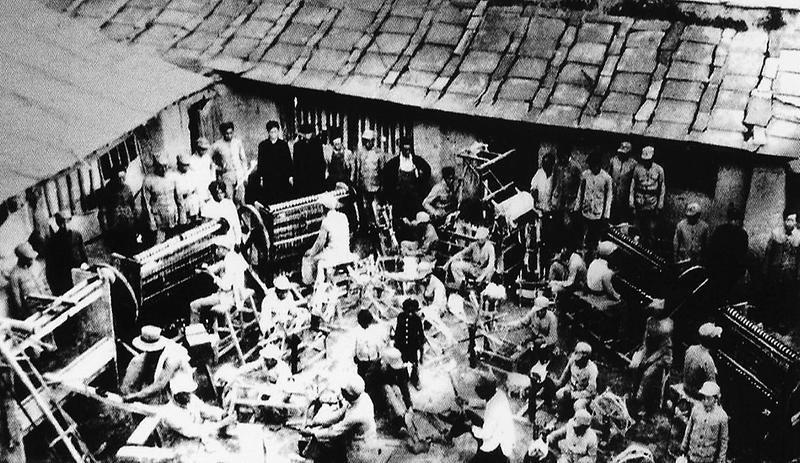

陕甘宁边区延长县纺织合作社生产情景

陕甘宁边区是造就抗战各类人才的革命大熔炉

“黄河之滨集合着一群中华民族优秀的子孙,人类解放救国的责任全靠我们自己来担承”。

抗日战争全面爆发时,从中央到地方,各条战线上保存下来的干部仅有2万余名,数量严重不足,并且缺乏适应新的斗争形势的本领。陕甘宁边区作为中共中央、中央军委所在地和人民抗战的指挥中心,是全国抗战时期最主要的干部教育基地,拥有包括中央研究院、中共中央党校、中国人民抗日军政大学、陕北公学、鲁迅艺术学院、延安大学等20多所干部学校。

中央党校是负责培养地委及团级以上党和军队政治工作干部的高级与中级学校。陕北公学是抗战时期中国共产党实施国防教育、培养地方抗战干部的学校,从1937年8月成立到1941年9月并入延安大学,培养抗日干部7000余名。延安大学从1941年创办到抗战胜利,培养干部数千名。鲁迅艺术学院是抗战时期中国共产党培养抗战文艺干部和文艺工作者的综合性文学艺术学校,从1938年4月成立到1945年抗战胜利,培养学生685名,《白毛女》、《南泥湾》、《黄河大合唱》等一大批极富影响力的文艺作品就是在鲁艺诞生。延安自然科学院从1939年至1945年培养科技干部590多名。中国女子大学是抗战时期中国共产党培养妇女干部的大学,在1939年至1941年间培训了2090多名女干部。中国医科大学培养了2000多名医卫干部。安吴堡青训班在1937年10月至1940年4月间共办14期,培训1.2万余人。

1936年6月1日,中国人民抗日红军大学在瓦窑堡创建;1937年1月19日,改名为“中国人民抗日军事政治大学”。抗大对革命青年来者不拒,1938年先后招收学员5562人,分为8个大队、43个队。其中,八路军、新四军和国民党统治区、沦陷区地下党派来的干部有907人,编为7个队。男知识青年4001人,编为31个队;女知识青年654人,编为5个队。全校知识青年学员共有4655人,占学员总数的83%。这一大批知识分子在入学时,共产党员只有530名,仅占1%;毕业时,共产党员人数增到3304名,约占知识分子总数的71%。1939年,为适应形势需要,“抗大”开始挺进敌后创办分校。从1936年6月创建到1945年9月抗战胜利的9年间,抗大经历了延安办学阶段、华北敌后办学阶段和重返陕甘宁边区办学阶段,辗转陕北、山西、河北,在极其艰苦的环境中开办8期,还在晋冀鲁豫、晋察冀、山东、华北、鄂豫皖等抗日根据地建立了14所分校。总校连同14所分校共培养训练了20余万名德才兼备、能征善战的军事、政治干部。

抗战期间,中央还抽调其他抗日根据地的4万余名干部到陕甘宁边区的各类学校培训学习。在日军加紧对敌后抗日根据地扫荡、“围剿”,抗战进入最艰苦的相持阶段后,中共中央从各根据地抽调大批高中级干部到延安学习,为战略反攻和抗战胜利准备了最好的干部队伍。抗战胜利后,中央一次就从陕甘宁边区派出了2万多名干部到东北开展工作。

(执笔:余少松、雷学军、汤彦宜,本文来源《陕西日报》)