1945年4月,毛泽东在《“七大”工作方针》中指出:“我说陕北是两点,一个落脚点,一个出发点。”毛泽东所说的“落脚点”,亦即中共中央和中央红军长征的落脚点。然而,长征落脚陕北,并非中央和中央红军的最初设想和部署,而是根据瞬息万变的形势和艰难险阻的环境,不断调整战略计划的结果,经历了曲折复杂、动态变化的过程。

黎平会议:川黔边根据地。长征初期,中央红军在湘江之战中损失惨重,与红二、六军团会合,创建湘鄂西根据地的计划已成泡影,形势岌岌可危。1935年12月12日,中共中央在湖南通道县召开军事紧急会议,讨论红军行动方向问题。毛泽东从国民党重兵阻拦的实际出发,提出西进贵州的主张,并得到张闻天、周恩来、王稼祥等人的赞同,这就是长征途中的“通道转兵”。随后,中央红军进至黎平县城,暂时脱离了险境。但红军向何处去的问题再次十分紧迫地提到议事日程上来。12月18日,中央政治局在黎平召开会议,毛泽东依然主张红军向贵州进军,在川黔边国民党力量薄弱的地区建立新根据地。会议通过根据毛泽东意见发言,作出《中央政治局关于战略方针之决定》,指出:“过去在湘西创立新的苏维埃根据地的决定,在目前已经是不可能的,并且是不适宜的”,“新的根据地区应该是川黔边区地区,在最初应以遵义为中心之地区,在不利的条件下应该转移至遵义西北地区”。会后,中央红军按中革军委命令分两路西进,把在川黔边地区建立根据地作为红军新的落脚点。开始了长征以来具有决定意义的战略转移方向的转变,

遵义会议:川西或川西北根据地。1935年1月15日至17日,中共中央召开了具有重大转战意义的遵义会议。会议主要解决了当时最为紧迫的军事和组织问题,而军事问题首要解决的是,“决定和审查黎平会议所决定的暂时以黔北为中心建立苏区根据地问题”。会议期间,刘伯承、聂荣臻等根据国民党军企图把红军压迫在长江以南、横江以东、乌江以北和以西地区,然后紧缩包围圈,“聚而歼之”的实际,向中央提出红军“打过长江去,到川西北去建立根据地”的提议。会议认为,摆在红军面前的紧迫任务是跳出国民党军的包围圈。黔北地区人口稀少,少数民族较多,共产党的工作基础薄弱,不利于创建苏区。决定改变黎平会议以川黔为中心创建根据地的计划,中央红军北渡长江,到成都之西南或西北地区创建新的根据地。

扎西会议:云贵川边根据地。遵义会议后,中央红军打算从宜宾附近北渡长江。蒋介石得悉红军的计划,急令川军刘湘集中兵力在长江南岸堵击,又令薛岳和黔军王家烈率部渡乌江尾追,企图围歼红军于川江南岸地区,形势骤变。1935年2月7日,彭德怀和杨尚昆向中革军委建议,暂停渡江计划,将红军集中到云南扎西地区进行整编,在川黔边建立根据地。正在扎西召开会议研究红军行动的中央领导采纳了他们的意见,当天作出指示:“根据目前的情况,我原定渡河计划已不可能实现。现党中央及军委决定,我野战军应以川、滇、黔边境为发展地区,以战斗的胜利来开展局面,并争取由黔西向东的有利发展。”2月16日,中共中央和中革军委发布了《告全体红色战士书》,宣布扎西会议关于党中央和中革军委决定停止向川北发展,而在云贵川三省地区中创立根据地的决议精神。

会理会议:川西北根据地。扎西会议后,红军娄山关一战取得了长征以来最大的一次胜利,也为实施建立云贵川边根据地计划打开了局面。根据形势变化,中共中央和中革军委决定首先在黔北建立新苏区,赤化全贵州。此后,中央红军四渡赤水的胜利,南渡乌江跳出了敌人的合围圈,把几十万敌军甩在乌江北岸。5月9日,中央红军渡过金沙江,摆脱了几十万敌军的围追堵截,形势对红军十分有利,中革军委随即发出《关于野战军速渡金沙江转入川西建立苏区的指示》。12日,中央在会理召开政治局扩大会议,决定北上同红四方面军会合,在川西或川西北创建根据地,并决定组成中央红军先遣队,任刘伯承为先遣司令,充分运用他在川军中的声望和熟悉地理民情等有利条件,为全军当开路先锋。

两河口会议:川陕甘根据地。1935年6月中旬,中央红军与红四方面军在四川懋功会师后,亟待解决的问题是红军在哪里建立新的根据地。中共中央领导人主张红军继续北上,建立川陕甘革命根据地,红四方面军领导张国焘却提出南下四川、西康的方针,形成尖锐的分歧。为此,6月26日,中共中央在懋功县两河口召开政治局扩大会议,周恩来在会上从便利作战、群众条件、经济条件等三个方面,详细分析了在川康一带建立根据地的不利之处,认为去川陕甘可以实现“背靠西北,面向东南”的发展战略。中央领导人一致同意周恩来提出的主张,张国焘也没有表示异议。6月28日,中央政治局作出《关于一、四方面军会合后战略方针的决定》,指出:“在一、四方面军会合后,我们的战略方针是集中主力向北进攻,在运动战中大量消灭敌人。首先取得甘肃南部以创造川陕甘苏区根据地,使中国苏维埃运动放在更巩固更广大基础上,以争取中国西北各省以至全中国的胜利。”在8月20日中央政治局召开的毛儿盖扩大会议上强调:“取得陕甘之广大地区,为中国苏维埃继进发展之有力支柱与根据地。”由此,党中央创建川陕甘根据地、争取西北各省胜利、推动全国革命形势发展的战略构想进一步明晰。

俄界会议:与苏联接近的地方创建根据地。1935年9月12日,面对张国焘反对中共中央北上方针,顽固坚持南下主张,分裂红军所造成的危局,中共中央在甘肃迭部县的俄界(今高吉)召开政治局扩大会议。会议在揭露和批判张国焘分裂主义的同时,讨论了红军的行动方针和在何处建立根据地问题。毛泽东发言指出:我们现在背靠一个可靠的地区是对的,但不应靠前面没有出路、后面没有战略退路、没有粮食、没有群众的地方。他就目前行动方针指出:毛儿盖会议决议是红军主力向黄河以东。现在由于情况变化,红一、三军团的行动方针应有所改变,首先打到甘东北或陕北,经过游击战争,打到苏联边界去,打通国际联系,得到国际的帮助,整顿休养兵力,扩大队伍,创建根据地,再向东发展。从地形、敌情、居民等各方面条件看,实现这个新方针,无疑是可能的。会议同意毛泽东的意见。会议还决定,把红一军、红三军、军委纵队合编为中国工农红军陕甘支队,彭德怀为司令员,毛泽东为政治委员;以毛泽东、周恩来、王稼祥、彭德怀、林彪成立五人团领导军事工作。

榜罗镇会议:陕甘根据地。1935年9月17日,陕甘支队突破天险腊子口,于9月18日占领甘肃南部宕昌县的小镇哈达铺。在哈达铺,毛泽东从当地找到的报纸上了解到陕北有相当大的一片苏区和相当数量的红军。22日下午,毛泽东在陕甘支队团以上干部会议上宣布,首先要前往陕北,同刘志丹领导的红军会合。9月27日,中共中央在通渭县榜罗镇召开政治局常委会会议,决定改变俄界会议关于到邻近苏联边界的地方建立根据地的战略方针,把红军长征的落脚点放到陕北,在陕北保卫和扩大苏区。随后,红军日夜兼程向陕北进发,于10月19日到达西北苏区保安县(今志丹县)吴起镇。

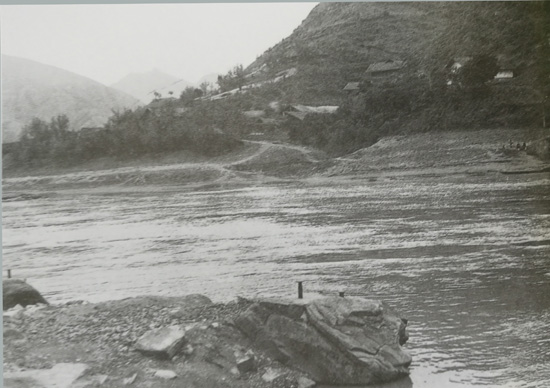

中央红军四渡赤水河渡口之一 -------土城

娄山关

中央红军强渡大渡河之渡口-------四川石棉安顺场

中央红军翻越的第一座雪山-------夹金山

中央红军与红四方面军的会师地------达维

红军跨越过的若尔盖水草地

(撰稿:西北大学 梁星亮教授 统稿:省委党史研究室 汤彦宜)