1936年12月12日,具有强烈爱国思想的杨虎城和张学良一道发动西安事变,停止内战,联共抗日。杨虎城及其所领导的十七路军为西安事变作出了不可磨灭的巨大贡献。

西安事变指挥部旧址(新城杨虎城公馆)

一

杨虎城,1893年出生于陕西省蒲城县东南乡甘北村一户贫苦农民家庭。童年在饥饿、弃学、做童工的苦难中度过。15岁时,父亲因为参加反清秘密组织被官府绞死,杨虎城对黑暗社会强烈仇恨。16岁成为贫苦农民自发组织以团结抗暴为目的的“中秋会”首领。辛亥革命爆发,杨虎城带领中秋会成员,参加秦陇复汉军抗击清军。1917年,孙中山号召讨伐北洋军阀,杨虎城率部参加靖国军。1926年3月至11月,杨虎城、李虎臣、卫定一率领1万陕军,抗击军阀刘镇华号称10万的 “镇嵩军”的围攻,有力的策应了北伐。1927年初,杨虎城率军东出潼关,参加北伐。1928年春,杨虎城东渡日本,就近观察日本的政治、经济、尤其是军事训练情况,得出“中日必有一战”的结论。1930年5月,中原大战爆发。蒋介石任命杨虎城为讨逆军第十七路军总指挥,十七路军名称由此而来。10月29日,蒋介石命令十七路军占领西安。

1931年的陕西已是连年大旱,饿殍遍野。杨虎城就任陕西省政府主席,忧心如焚。从此,兴修水利,发展交通,改善医疗,重视教育,培养人才各项事业逐步展开。陕西经济迅速恢复,人口大幅增长。

国民革命军第十七路军是杨虎城将军创建的一支陕西地方军队,它起源于20世纪之初的一股农民抗暴武装。它自诞生起就不断追求进步,从一支爱国武装发展成为人民的革命武装,为中国的独立、自由、和平、民主做出了积极的贡献。

九一八事变爆发第五天,杨虎城致电蒋介石、张学良,主张“举国上下,一致团结,共御外侮”,在国民党将领中首先提出对日抗战。并当面向蒋介石请缨抗战,遭到拒绝。基于对日本帝国主义侵略中国野心的深刻认识,杨虎城认为陕西今后必然成为西北的抗日前线,陕西各项事业的发展,都具有为抗日早作准备的国防建设性质。他举办各种训练班,大力加强部队训练,提高军政素质和抗日意识。他以多种手段支持陕西民众的抗日救亡活动,使陕西成为当时全国唯一一个不阻止学生和群众进行抗日宣传的省份,因此也是民众抗日动员最广泛的省份。他时刻不忘作抗日宣传,到西安事变之前,发表抗日言论十几万字。

杨虎城关注民生,痛恨社会黑暗,信奉孙中山三民主义,追求进步,这是他总是不断倾向革命的精神动力。他始终不愿“清党”、“剿共”,反而大量任用共产党人,对蒋介石阳奉阴违,使蒋十分忌恨。他深深赞同他的主要幕僚杜斌丞和南汉宸提出的“回汉一家,陕甘一体,打通新疆,联合苏联,南北团结,反蒋救国”的大西北主义构想,并为之努力实施。但蒋介石却处处设障,一有机会就削弱其势力。尤其是蒋介石借“攘外必先安内”政策,置民族存亡于不顾,专心于消除异己的作法,使杨虎城十分愤恨和忧虑。西安事变之前两人的关系已到了互相觊觎、步步设防、尖锐斗争的地步,实际上已无转圜的可能,只是维持表面不致破裂罢了。

杨虎城及十七路军与中国共产党人的合作由来已久,历经曲折但坚持始终。1923年,杨虎城经榆林中学校长杜斌丞介绍,结识了榆中教师、中共陕西组织创始人之一的魏野畴,比较系统地了解了共产党的革命理论。从此,杨虎城开始大批任用中共干部改造部队。1927年蒋介石背叛革命下令清党,杨虎城及十七路军不予执行。1928年初,正当白色恐怖时期,杨虎城与中共党员谢葆真结为连理,并多次提出要求加入中国共产党。“八七”会议之后,中共皖北特委要在皖北太和发动武装起义,建立苏维埃政权。杨虎城认为起义的时机不成熟、地点也不合适,与特委发生分歧。杨非常苦闷。为摆脱困境,他表示“宁可丢开部队,而不愿使自己与中共合作关系归于破裂”,出外考察。1928年4月9日,阜阳暴动失败,魏野畴等领导人壮烈牺牲。杨虎城得知这一消息后,眼含热泪,沉默多时。几年后,当他得知魏野畴的母亲和妻儿生活无着、乞讨度日时,就派专人将她们接到西安,又亲自发起捐款救济。

1933年初,红四方面军进入川陕边区。杨虎城与杜斌丞秘密筹划,与红四方面军签订了互不侵犯的“巴山协定”,为红四方面军打破封锁、解除了后顾之忧,使红四方面军集中兵力创建川陕革命根据地。这是1928年至1935年间国共两党部队唯一一次成功的合作。

杨虎城说过:“中国的新军阀没有一个能斗得过蒋介石,能同蒋介石斗的只有中国共产党。我们要同蒋斗,只有同共产党合作。”这一认识成为杨虎城在主政陕西期间处理与中国共产党关系的基本出发点。杨虎城主政陕西期间,中共在杨部进入大发展阶段。一大批共产党人出任军政要职。毛泽东说:我们党和杨虎城部队的关系由来已久,前有魏野畴,后有南汉宸。指的就是这一段。西安事变之前,在十七路军各部队中,都建有中共组织,党员总数超过300。开创了一个地方实力派和共产党人共处的范例。

1935年10月, 杨虎城阅读中共《八一宣言》后喜出望外,表示愿意与共产党方面接触谈判合作事宜。12月起,杨虎城会见了中共派来的汪锋、王世英,并于1936年4月,与中共中央以互不侵犯、建立交通站等四项内容为基础正式达成合作关系。杨虎城与中共的合作进入一个新阶段。西安事变之前,毛泽东先后三次致信杨虎城,王炳南、张文彬、李涛等中共代表先后驻在十七路军总部。

二

1935年夏东北军移驻陕西。丧失家园的东北军,拖家带口,与十七路军及当地居民纠纷不断。杨虎城和张学良共同努力,各自约束部下,使东北军、十七路军以及陕西百姓关系日趋平稳。为了抗日的共同目标,张杨两人都在努力团结对方。他们频繁来往,相互尊重又相互试探。

在反对“剿共”问题上,张学良和杨虎城找到了共同语言。他们自己和红军打仗受损,南京政府却不愿意补充,暗藏着让他们和红军相互消耗的企图。东北军两个主力师又两个团被红军歼灭,张学良非常伤感,国民党一些军政要人对东北军指责与奚落,使张学良十分难堪。损失的两个师不予补充,撤销建制,更使张学良气愤异常。杨虎城却对张学良表示了极大的同情,安慰张“不要过于伤感而影响健康,在此紧要关头,好自排遣,天下事不是从此不可为了。”使张学良深受感动。从此两人关系去除了隔阂,成为生死之交。

西安事变前的张学良(左)和杨虎城(右)

自1936年5月起,在东北军、十七路军各自已与中共达成合作协议,与红军停战联合的背景下,张、杨及东北军和十七路军开始密切配合,共同策划以种种方式协同努力,阻止内战、发动抗日。为此,两人四出联络各地方实力派并共同策划与组织实施对蒋介石实行兵谏。

三

兵谏行动是以十七路军部队为主完成的。实施兵谏时,东北军与十七路军的主力均在外县,东北军在西安城中只留有1个卫队营,十七路军则有西安绥署特务营、教导营、炮兵营、卫士队和陕西警备第二旅3个团等兵力在西安。西安城防属十七路军管辖。南京方面的武装,包括特务机关,约有120个单位,有武装的为42个。其中以宪兵第二团 、保安司令部 、西安省会公安局 、警察大队、西安军警联合督察处武装最多,总计枪支在3000以上。按照分工,十七路军有关部队负责扣留南京政府的军政要员,解除宪兵团、保安司令部、警察大队、省政府常驻宪兵连和西安机场驻军,并占领飞机场。兵谏总指挥部设于杨虎城的绥署新城大楼。

事变时成立的军事参谋团和政治设计委员会,双方重要将领和谋士共同参加。八项主张是以杨虎城六月在两广事变期间,和宋哲元等商定的六项原则的基础上加上反映现实需要的两条形成的,六项原则成为以后谈判的核心内容。

十七路军是实施西安事变的主要军事力量。张杨两将军和东北军、十七路军部队珠联璧合配合默契,共同完成了兵谏任务。

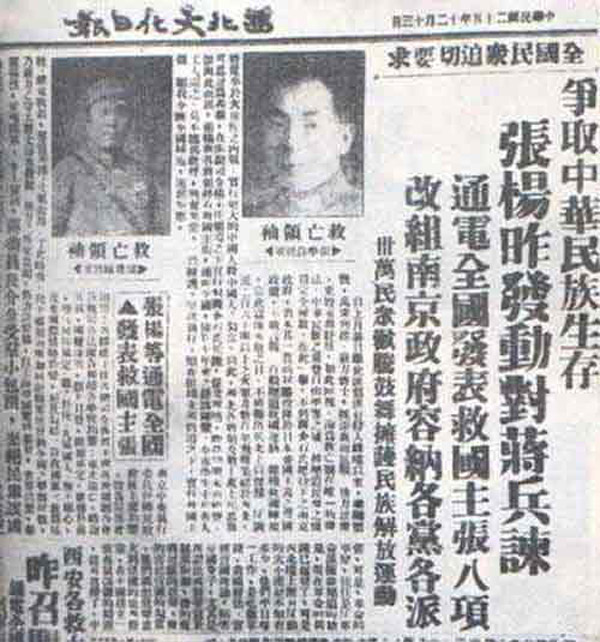

1936年12月13日,《西安文化日报》刊载关于西安事变的报道

把蒋介石扣留在西安,杨虎城及十七路军采取紧急措施,巩固西安兵谏大本营:1.任命孙蔚如为西安戒严司令,赵寿山为公安局局长。2.释放西安及权利所及各县在押的所有政治犯,共计350多人。3.成立抗日援军临时西北委员会。4.建立陕西民众运动指导委员会,王宗山为代主席,王炳南任常委。5.改组陕西省政府,任命杜斌丞为秘书长。6.成立十七路军抗日同志会。7.组织抗日援绥军第一军团。8.调动十七路军负责警戒蓝田、商县和渭北大荔南北两个侧翼。为稳定西安局势,确保西安安全作出了突出贡献。

杨虎城曾设想,让蒋介石在西安发号施令、或秘密签署协议而不外泄,至少让蒋介石在西安对全国做一次广播讲话,表示与民更始。结合12月24日午夜中共中央给周恩来关于放蒋条件的电报指示来看,杨虎城的想法与中共是比较接近的。然而,在张学良的坚持下,杨虎城最终让步服从并配合张学良亲自护送蒋介石到机场上飞机。25日晚接到张学良从洛阳来电,26日杨虎城与中共及东北军在西安的领导人商议后,排除阻力,于27日始陆续放回被扣军政大员和作战飞机。充分显示了继张学良走后主持西安方面“三位一体”的杨虎城将军忠于少帅,尊重中共和东北军,维护“三位一体”团结,顾全大局的崇高品德。

四

蒋介石回南京后,占据主动而背信弃义,以大军围陕,企图以军事压迫辅助政治高压并离间引诱,一举解决“三位一体”、制服东北军、十七路军和红军。面对危险复杂的困难局面,杨虎城团结“三位一体”,坚持积极展开与蒋介石集团的政治和军事斗争。

12月29日,杨虎城致函陕西各县县长,通报蒋介石离陕时在飞机场向自已口述表白的六项诺言,揭穿蒋在洛阳伪造的所谓《对张学良、杨虎城西安事变训词》中的谎言。1937年1月1日举行大阅兵向南京示威,1月5日召开保卫和平大会,发表宣言,谴责南京政府扣留张学良,并领衔向全国发表通电,表示为捍卫西安事变成果不惜一战的决心。同时,在军事上,积极备战,周密部署。正面渭南、赤水、长安一线配置6个师,构成7道防线;渭北一线布置3个步兵师,两个骑兵师;蓝田、商县之间配置十七路军两个主力旅和红七十四师(陈先瑞部);要求红军主力南下渭北泾阳一带支援。为粉碎蒋介石的军事进攻作出较充分的准备。

政治上,与蒋介石反复周旋,在张学良亲笔信函的嘱咐下,杨虎城主持“三位一体”商议决定,接受有利于“三位一体”团结巩固的甲案,与南京政府进行和平谈判。

坚持以和平解决西安事变的大局原则来处理变局,协调各方。1937年1月27日上午,东北军60多名少壮派军官,在杨虎城新城公馆会客大厅跪求与中央军决一死战,以营救张学良回陕,群情悲忿,杨虎城及在场的十七路军将士深感震撼。28日,杨虎城通过在身边的中共代表南汉宸紧急向中共表示作好打的准备。中共中央和红军总部紧急会商,决定只要东北军、十七路军坚决主张打,中共和红军可保留意见,共同与南京军队作战,绝不辜负友军,不背弃“三位一体”团体。29日,东北军召开渭南高级军事会议,决议与南京军队开战。由于东北军少壮派与东北军领导人之间的意见分歧,给西安事变的和平解决带来新的变数和“三位一体”统一行动的困难局面。面对复杂危难的形势,杨虎城经与东北军商议,请于学忠来西安,召集“三位一体”最高级会议,并请少壮派代表出席会议,商讨决策。最终,杨虎城在牺牲个人和十七路军存亡利益的前提下,作出决定,顾全大局,坚持和平解决西安事变原则,接受甲案,继续与顾祝同谈判,捍卫西安事变成果。为防不测,会后杨虎城将相关领导人接入自己官邸布置保护。二二事变爆发,杨虎城亲自出面制止少壮派的破坏行为,与周恩来等人一起妥善应对、化解危机,并果断处理与南京方面的谈判。

张学良走后,杨虎城顾全大局,团结各方,协调斡旋,善处危机,力挽狂澜,使西安事变最终得以和平解决,功不可没。从这一点来说,没有杨虎城的善后处理,就没有西安事变的和平解决。

杨虎城及十七路军对西安事变作出了不可否认的巨大贡献。前有张学良,后有杨虎城,张杨共同主持了西安事变从兵谏到和平解决的全过程,缺一不可,浑然一体,贯穿始终,共同付出了巨大牺牲,共同组成了对中华民族的伟大贡献,共同成为中华民族的千古功臣!张学良、杨虎城、东北军、十七路军以其为中国现代历史转折作出的牺牲与贡献而彪炳史册,永远被人们纪念。

(作者为中共陕西省委党史研究室宣传教育处处长)